事業シナジー発揮/再チャレンジのサマリ

-

一度開始した連携プロジェクトの成功の見込みが薄くなった場合、

プロジェクトが不必要に引き延ばされてしまうことを避け、早期に次なるチャレンジに向かうことが重要先行企業は途中で連携の見直しを行えるようにするための条項を事前に契約に盛り込 んでおくことで、痛手を最小化しながら早期に次なるチャレンジに向かえるように規定

-

結果として、当初想定した事業シナジーが発揮できなかった場合でも、結果や経緯をうやむやにせず、

失敗からの学びを得て次なるチャレンジでの成功確率向上を図ることが重要先行企業は、失敗からの学びをノウハウ化して再チャレンジでの成功確率を上げるために、社内横断チームによる振り返りから学びを抽出する方法や、専門組織が主導して社内の知見共有を担う方法を採用

次なるチャレンジにおける成功確率向上のための取組

先行企業の取組事例

- ロシュは、組織横断での失敗事例の振り返り・共有を通じて、リスクを取ったチャレンジから得た便益を最大化

失敗から得られるリターンを高める3つのステップ

| ステップ1

|

あらゆる失敗から学ぶ

|

|---|---|

| ステップ2

|

学びを共有する

|

| ステップ3

|

失敗のパターンを確認する

|

ロシュの取組事例

- 取組み内容

-

- ロシュは、異なる部門の6~15名のチームリーダーによる10の横断チームで失敗したプロジェクトを振り返る取組みを2015年に試験的に開始

- キックオフミーティングでは、失敗から学ぶ重要性について念を押された上で、最近の失敗事例について議論が行われた

- 当初は、警戒するメンバーもいたものの、活動が進むに連れて、互いに率直になっていった

- 成果

-

- 議論に参加したメンバーは失敗から重要な学びを得ていたことを再認識

- 話し合いを基に組織全体としてプロジェクトの進め方を改善

- 【参考】

アンケート結果 - 研究開発型ベンチャー企業との連携検討経験のある事業会社のうち、チャレンジによる失敗が人事のプラス評価される割合 は11%にとどまるが、それらの企業の研究開発型ベンチャー企業との連携数は評価されない企業の1.6倍

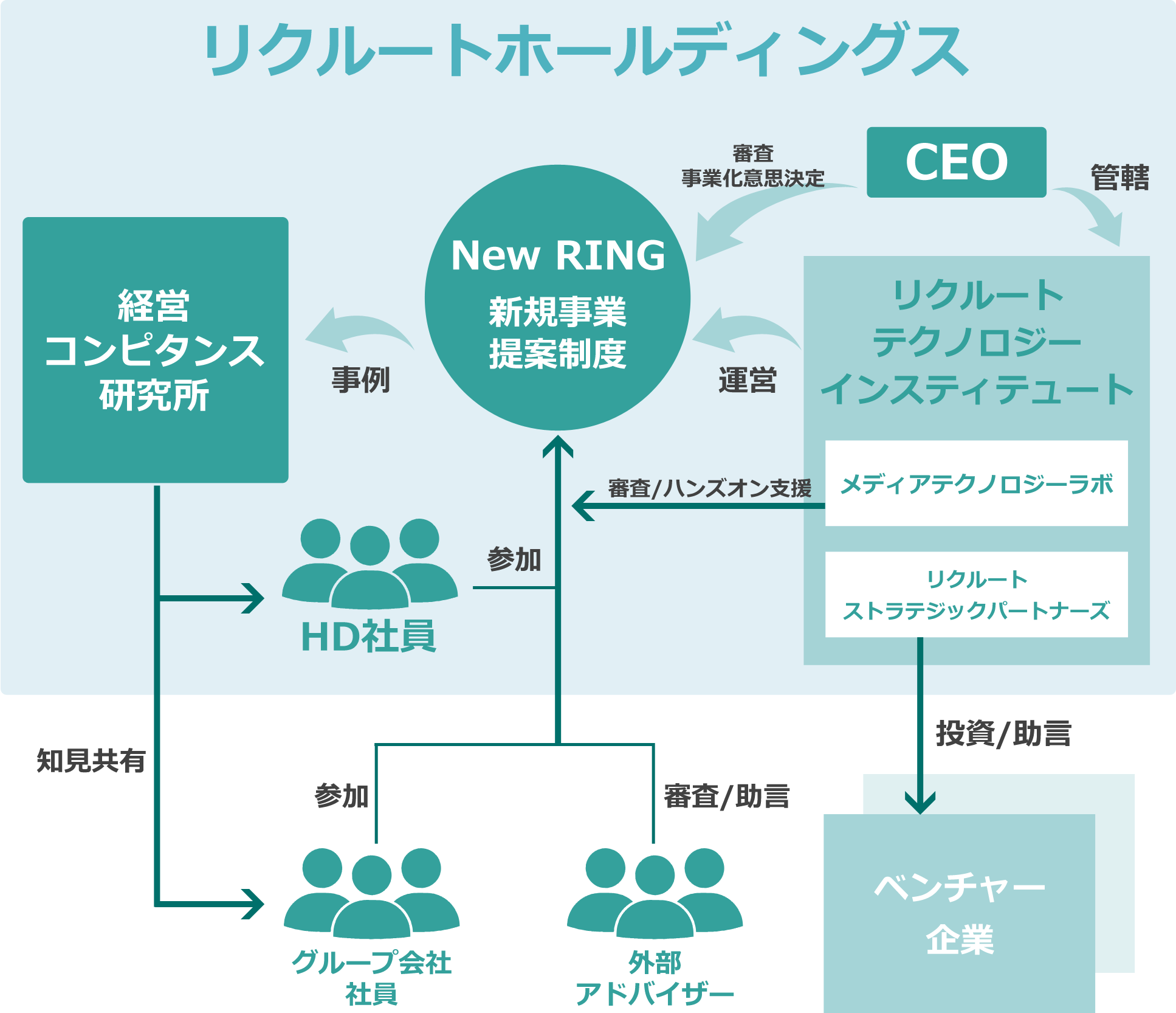

リクルートホールディングスの事例

先行企業の取組事例

- リクルートは、ホールディングス(RHD)内に知見共有の専門組織を設置し、研修や表彰制度を通じて、新規事業提案制度であるNew Ringをはじめとするグループ内のイノベーション活動における成功・失敗事例の抽出と共有を主導

| 主体 | 主な役割 | |

|---|---|---|

| 経営 | CEO |

|

| 実行主体 | リクルート テクノロジー インスティテュート (RIT) | 「ITイノベーションによる新規ビジネスモデル」に特化した 社内ビジネスコンテストであるNew RINGを運営(※分社 化に伴い、2014年以降経営企画からRITに担当変更) |

| HD・グループ 会社社員 |

|

|

| メディア テクノロジーラボ (MTL) |

|

|

| 支援組合 | ||

| 経営コンピタンス 研究所 |

|

|

| リクルート ストラテジック パートナーズ (RSP) | RIT内のCVCとして、先端的な技術やビジネスモデル を有する企業への投資・助言及び投資先企業との オープンイノベーションを推進 | |

米国生産性品質センター(APQC:American Productivity and Quality Center)

- 概要

-

1980年に組織の生産性・品質向上支援を目的として設立された世 界最大・最先端のナレッジ・マネジメント研究機関であり、業務プロ セスのベンチマーキングやベストプラクティスの知見共有を行うこと をミッションとしている

- 加盟団体

- 米国の多くの大企業をはじめ、45業界における550以上の企業・自 治体が加盟

- 代表的取組み

- APQC Knowledge Base

- 8,500以上に上るベストプラクティス事例及び研究レポートが

蓄積されたオンラインデータベース

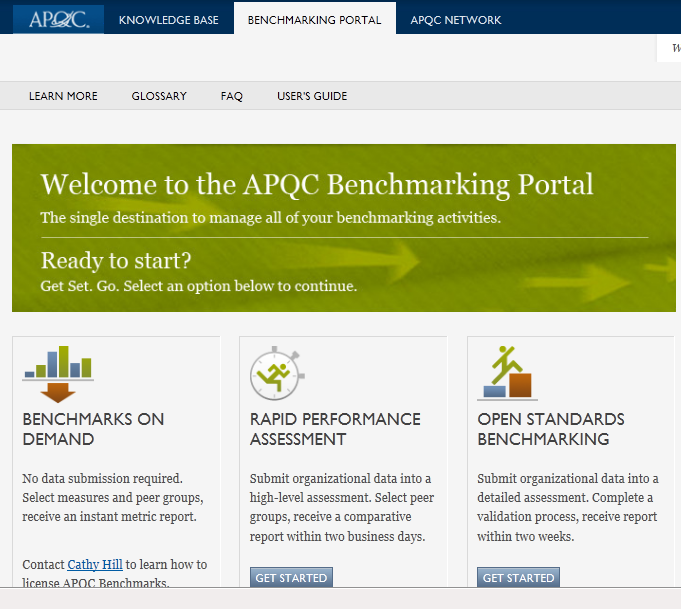

イノベーションへの取組みについても、「製品/ サービス」、「プロセス」等、種類別に紹介 - APQC Benchmarking Portal

- 数千に及ぶパフォーマンス指標別に自社データと主要企業

データを比較したベンチマークレポートをオンデマンドで

入手可能

イノベーション関連の指標としては、資源配分、R&D 支出、上市までのスピード等を設定